1、中国共产党杭州历史馆

中国共产党杭州历史馆(杭州市方志馆)于2020年5月20日经过中共杭州市委机构编制委员会办公室批准正式合并,分为北山馆区和望江馆区,均为纯公益性免费场馆,隶属于中共杭州市委党史研究室(市志办)。

北山馆区地处杭州市西湖风景名胜区北山街44-49号,2015年5月1日开馆,占地面积3100㎡,建筑总面积1933平方米。场馆包括两栋主体建筑,设有“民族独立人民解放的杭州篇章”“推进社会主义革命和建设的杭州记忆”“中国特色社会主义道路的杭州实践”展厅,着重全方位、全过程展示以习近平同志为核心的党中央引领中国特色社会主义进入新时代以来杭州经济社会各项事业在发展中取得的辉煌成就。

望江馆区地处杭州市上城区望江路266号,2016年6月1日开馆,总占地面积2400㎡,设有杭州概览、灵秀江南、政通人和、人杰地灵、文化渊薮、物阜民丰、民俗风情、修志问道8个展厅,在展厅外围有1000㎡的户外庭院和290㎡的志书储存阅览中心。展陈内容以杭州地情为主,按照地方志“横排门类、纵述史实”的原则,突出杭州作为展示新时代中国特色社会主义制度优越性重要窗口,展现杭州城市发展的历史脉络和党的领导下人民群众的获得感和幸福感。

2、中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆及旧址群

中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆坐落于浙江省淳安县东北中洲镇厦山村,占地120亩,主体建筑面积7274平方米,广场面积12000平方米。中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆是我国首座全面展示中国工农红军北上抗日先遣队奋战征程的纪念馆,是一座集红色教育、廉政教育、国防教育和党史研究、干部培训、乡村旅游等于一体的综合性场馆。

该馆分展览馆、研究中心、革命旧址三部分。展览馆以“铁血军魂”为主题,通过启程、征战、重整、浴血、新生、人物春秋六大板块,以详尽、权威的史实和创新的展示手段,将中国工农红军北上抗日先遣队的行军路线、不屈斗争、英勇精神全面展现在观众面前。研究中心具有突出的研究、教育功能,设有教室、报告厅、会议室、餐厅、客房等相关配套设施。革命旧址遍及纪念馆周边,有红军指挥部、临时医院、旧居等旧址10余处,保存完好,蕴含较高的文物价值、研究价值、红色教育价值。

历史回眸:中国工农红军北上抗日先遣队是中央1934年6月决定,由红7军团及所辖第19师改编为中国工农红军北上抗日先遣队,而后于11月初,又将红7军团与闽浙赣军区红十军合编为红十军团组成更强有力的北上抗日先遣队。其主要任务是以争取以运动战消灭敌人,创建皖浙边新苏区,一方面策应中央主力红军大转移,一方面宣传中国共产党的抗日主张,推动全民族的抗日救亡运动。这是中央红军长征前派出的一支主力部队,全军前后共1万余人,向东深入闽、浙、赣、皖四省国民党统治地区,历时6个多月,行程5600余里,经过浴血奋战,最后在国民党绝对优势兵力围攻下遭到失败。

红军北上抗日先遣队是红军长征的先头部队,是长征的序曲,以巨大的牺牲保护了红军主力西去突围长征。当我们回首硝烟散处,总会想起那些已被镌刻在时光里的人物:方志敏、寻淮洲、刘畴西、胡天桃等。他们有一个共同的名字——中国工农红军北上抗日先遣队。

3、浙江革命历史纪念馆

浙江革命历史纪念馆在浙江省博物馆武林馆区内,位于杭州市西湖文化广场29号,建筑面积20991平方米,陈列面积约7600平方米。2006年,浙江革命历史纪念馆归并浙江省博物馆管理。2009年武林馆区(包括浙江革命历史纪念馆)建成对外开放,是展示浙江悠久历史、灿烂文化和革命历程的新窗口和社会公众知性休闲的新场所。

浙江省博物馆(浙江革命历史纪念馆)现已成为浙江省内规模最大的综合性人文科学博物馆,形成了包括孤山馆区、武林馆区、沙孟海旧居、黄宾虹纪念室、古荡文物保护科研基地等在内的集收藏、研究、保护、展示和教育等多功能、广范围的新格局。

4、五四宪法历史资料陈列馆

杭州是新中国第一部宪法——1954年宪法的起草地。经中央有关部门批准,五四宪法历史资料陈列馆于2016年12月4日第三个国家宪法日正式建成开放。习近平总书记对五四宪法历史资料陈列馆作出重要指示。

陈列馆现有北山街、栖霞岭两个馆区。北山街馆区所在的北山街84号大院30号楼是毛泽东主席当年在杭州起草宪法时的办公地,有一幢平房和一幢二层楼房,建筑面积共756平方米。展出了《西子湖畔制宪奠基》基本陈列,由序厅、复原陈列和主题陈列三个部分组成,主要讲述五四宪法从起草、讨论、通过到实施的全过程,让当年制定宪法的光荣历史从档案中走出来、活起来。

栖霞岭馆区位于栖霞岭54号,建筑面积共1204平方米。这里以现行宪法宣传教育为主要内容,设置了《宪法就在我们身边》主题展览,主要讲述什么是宪法、宪法规定了什么、宪法如何实施等问题。栖霞岭馆区内还设有宪法和法律图书馆(报告厅),拥有上万册宪法和法律类书籍,定期开设法治讲座。

5、千鹤妇女精神教育基地

建德市梅城镇的千鹤村,不仅是“妇女能顶半边天”重要思想的发源地,更是毛泽东同志关于“妇女思想”的起源地。坐落在村里山顶的一座建筑,远远望去像一只展翅高飞的白鹤,这便是千鹤妇女精神教育基地。

进入纪念馆,首先映入眼帘的是毛主席批示按语,下方是一组神态各异的千鹤妇女群像,代表着千鹤妇女积极向上的精神面貌,再现了农村妇女勤劳质朴的精神美和劳动美,展现了团结一致、坚定有力的女性风采。

从右侧走进入第一个展区,墙面上展示着旧社会限制和禁锢中国妇女的封建伦理纲常和行为规格,诉说着旧社会的妇女地位低下,曾经禁锢在女性身上的枷锁令人触目惊心。

走过旧社会中国妇女的偏见道路,看到中共建德县委第一任宣传部长童润蕉铜雕像,她致力于妇女解放事业,宣传男女平等、妇女解放,号召妇女反对封建主义,反对封建买卖婚姻。

穿过廊道来到下一个展厅,新中国的诞生结束了数千年来中国妇女被压迫、被奴役的历史,让广大妇女重获新生。千鹤妇女政治、经济、文化上获得平等,她们自强自立,艰苦创业,投身于社会主义建设中。

乘坐扶梯来到二楼首先可以看到,千鹤妇女参加劳动生产的积极性更加高涨,男女同工同酬得到深化,全县粮食生产稳步增长,农村集体经济实力不断壮大,农民生活水平不断提升。

展馆正中是毛泽东同志亲自为关于千鹤发动妇女参加生产劳动的报告作出批示和修改,亲笔写下512字按语,并将标题修改为“发动妇女投入生产,解决了劳动力不足的困难”。

继续往前进入时光隧道,展示了建德妇女传承千鹤妇女精神,拥护支持改革、积极投身改革,奋发有为,锐意进取,勇立潮头,在经济发展和社会进步中,在各行各业中实现人生价值,谱写华彩乐章。

6、红巷精神纪念旧址群(中共杭州小组纪念馆、钱学森故居、毛主席视察小营巷纪念馆)

中共杭州小组建立旧址位于皮市巷3号。20世纪八九十年代,因城市建设需要,一大批老房子要拆掉,皮市巷3号这幢老房子也没有保住。1992年,杭州市委在皮市巷3号举行了杭州市首个党团组织成立旧址揭牌仪式,全省第一个党小组、团组织诞生地挂牌确认。纪念碑现位于香溢大酒店的东面墙上。

2011年,中共杭州小组纪念馆开馆。2020年7月,中共杭州小组纪念馆新馆正式开馆。新馆分四部分,以中共杭州小组的成立、发展、壮大为主题,主要展示了徐梅坤、于树德、金佛庄、沈干城4名党员敢为天下先,创建浙江省第一个地方党组织的光辉历史,以及浙江党组织带领全省人民从血雨腥风的革命年代走来,一路披荆斩棘、开拓创新,取得新民主主义革命和社会主义革命、建设、改革的伟大成就。新馆的显著特点是展陈历史深度的延伸,包括进入新时代,浙江以“三个地”的使命担当,努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口的奋斗历程。此外,和老馆相比,新馆运用浮雕、铜雕、石雕、油画等手段,还创新应用了沙画、三维动画、多媒体系统等新手法,让整个展览显得新颖别致,也让历史“活”了起来。2013年被评为第二批浙江省党史教育基地。

钱学森是中国共产党优秀党员、忠诚的共产主义战士、享誉海内外的杰出科学家和中国航天事业的奠基人,中国两弹一星功勋奖章获得者之一。“国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。五年归国路,十年两弹成”是钱学森一生的写照。

钱学森故居位于方谷园2号,建于清末,占地1.3亩,是一座江南风格的古院,历经百余年仍保存完好,是我国现存唯一一座为纪念伟大科学家钱学森而修缮的传统宅院。故居前后三进,有厅堂、厢房、天井、过道等,房子为木结构,主色调为老红色,至今它的所有人一栏中登记的还是“钱学森”的名字。钱学森儿时曾与父亲钱均夫、母亲章兰娟在此居住生活。2007年,杭州市把钱学森故居列入文保历史建筑修缮保护工程。2008年底,修缮完工后成为钱学森陈列馆,重新焕发了“江南书香门第”的气息,并作为爱国主义教育基地免费对外开放。2021年被评为第四批浙江省党史教育基地。

毛主席视察小营巷纪念馆位于小营巷56号,建筑面积约200平方米。该馆始建于1964年,是小营街道办事处为纪念“毛主席视察小营巷”这一事件而建,初名“毛主席视察小营巷卫生工作陈列馆”,陈列毛主席视察时的照片、用过的实物和小营巷卫生工作历史图片资料。由于该馆年久失修,加之规模较小,设施简陋,2001年8月,陈列馆重建,更名为“毛主席视察小营巷纪念馆”。2017年,在纪念毛主席视察小营巷60周年前夕,纪念馆进行了全面提升改造,分“西子情缘”“视察纪实”“后人忆往”“小营故事”“梦想之路”5个篇章。

2011年6月,毛主席视察小营巷纪念馆被评为杭州市第一批党史教育基地;2016年12月,被评为杭州市第一批党员教育示范基地,纪念馆已经成为上城区各级党组织固定主题党日活动打卡点和党员干部进行党性教育的必经打卡地。

7、淳安县下姜村乡村振兴展示馆

淳安县枫树岭镇下姜村从2001年开始,先后成为习近平、张德江、赵洪祝、夏宝龙、车俊、袁家军等六任省委书记的基层工作联系点,其中习近平总书记四次莅临下姜村调研,4次书信往来。

下姜村乡村振兴展示馆主要展示了习近平总书记帮扶下姜村的点点滴滴,下姜村始终以“心怀感恩、励志奋进”为下姜精神,在“不忘初心、牢记使命”的感召下,开展党性教育锻炼、推出红色研学线路、开发红色教育课堂、组织学术交流活动等方式,普及社科知识,坚定理想信念,凝聚正能量,其中“习近平在下姜村的小故事”、“下姜村乡村振兴发展模式”等课程深受来自全国各地的学员的喜爱。先后出版了《下姜村志》、《习近平同志与下姜村》、《心无百姓莫为官——习近平同志帮扶下姜村纪实》等书籍,进一步推动下姜文化研究,打响下姜红色品牌。下姜村乡村振兴展示馆从2018年2月开馆以来共接待参观人员近130万人次。

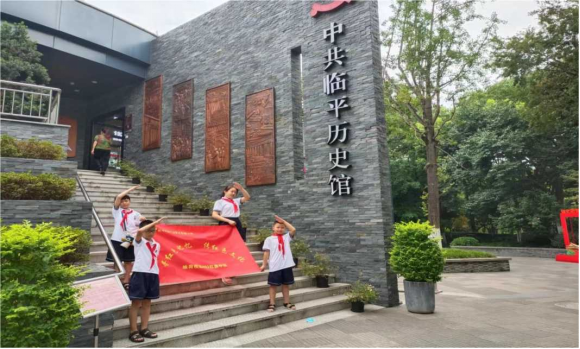

8、中共临平历史馆

中国共产党临平历史馆于2019年11月11日正式对外开放,是纯公益性免费场馆,隶 属中共杭州市临平区委党史研究室(杭州市临平区地方志编纂研究室),为省、市党史教育基地,杭州市党员教育示范基地。

该馆地处杭州市临平区南苑街道水景公园东南角,建筑面积约1050平方米,是一处集展览陈列、教育推广、对外交流、文化服务等功能于一体的现代化红色教育基地,也是展示临平贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想生动实践的重要窗口。场馆设有“初心广场”“党史展厅”“红色书场”等功能区,通过展示临平在党的领导下不平凡的历史和取得的成就,传播弘扬临平红色文化和社会正能量。

9、浙江省立第一师范旧址(杭高校史馆)

浙江省第一师范旧址位于杭州市拱墅区凤起路238号杭州高级中学内。

清光绪三十二年(1906),浙江巡抚张曾敭奏请以省城贡院旧址改建成“浙江省官立两级师范学堂”。两级师范分为优级和初级两级,学堂第一任监督喻长霖,其后分别由王廷扬、沈钧儒、夏震武、袁家谷、孙智敏、徐定超等继任,以经亨颐任教务长。鲁迅、许寿裳、马叙伦等著名作家、学者都曾在此任教。

1913年两级师范改名为“浙江省立第一师范学校”,经亨颐为首任校长,在其任内,大力改革教学工作,并聘请了新派教师陈望道、刘大白、李次九与原已在校的教师夏丏尊等四人为语文主任教员,大力提倡新文化,推行教育革新计划。改革使“一师”的面貌发生很大的变化,“一师”成为浙江新文化运动的中心,经亨颐被称为浙江新文化运动的先驱者,陈望道、刘大白、李次九与夏丏尊四人,则成为新文化运动的“四大金刚”。

该校学生创办的《浙江新潮》也成了宣传新思想的一面鲜明的旗帜。《浙江新潮》第二期刊登了一师学生施存统的文章《非孝》,这篇文章引起轩然大波,省教育厅、省府和军方,一致通电北洋政府要求查禁《浙江新潮》。教育厅还责令经亨颐开除施存统,解聘陈望道等“四大金刚”教员,遭到经亨颐的拒绝。1920年2月9日,省教育厅乘多数学生放寒假回家之机,发布“调任第一师范学校校长经亨颐为浙江省视学,任命王锡镛为第一师范学校校长”之令。经亨颐不接受调任,被免职,这成了“一师风潮”的导火索。

“一师风潮”得到全国各界人士和海外侨胞的支持和声援,4月17日,全校复课,“一师风潮”终以学生的胜利而告终。

经过“一师风潮”的洗礼,一师的许多学生开始自觉走上革命道路,有的成为中共党团组织的骨干,如俞秀松、施存统是中国共青团组织最早的两位中央书记和创始人;杨贤江成了中国第一位马克思主义教育理论家;汪寿华、梁柏台、宣中华、谢文锦、叶天底、庄文恭、蒋友谅、胡成才等成了中国共产党早期的骨干;柔石、潘漠华等成了左翼文化运动的代表人物。

(图文资料来自浙江党史和文献网、杭州红色资源小程序等)